La Brianza degli anni settanta si può tranquillamente immaginare come una landa piatta e stanca, immersa a giorni alterni nella bruma; operosa quanto bigotta, spesso scossa da antichi, inutili ma pericolosi pregiudizi. Preti al centro della scena, sguardi cattivi lanciati di traverso per ogni piccola puntata fuori dal pensar comune. Matti di paese e sceriffi con la cinghia in mano. Una provincia italiana ansiosa di spiccare il volo oltre il secolo breve ma che allora continuava a tremar di rabbia rimanendo, neppur eccessivamente controvoglia, appesa ai rigidi costumi di un soffocante medioevo culturale.

Anche questa, per tempi, protagonisti e intenzioni, è una storia che si propone come fieramente novecentesca; legata però alla parte diversa e positiva che fece anch’essa da ossatura a quei cento anni intensi e drammatici. Quel sottile ma resistente slancio verso un’ideale moderno di riscossa e di emancipazione che come una vibrazione costante, in sottofondo, ha trafitto per il lungo tutto il ventesimo secolo.

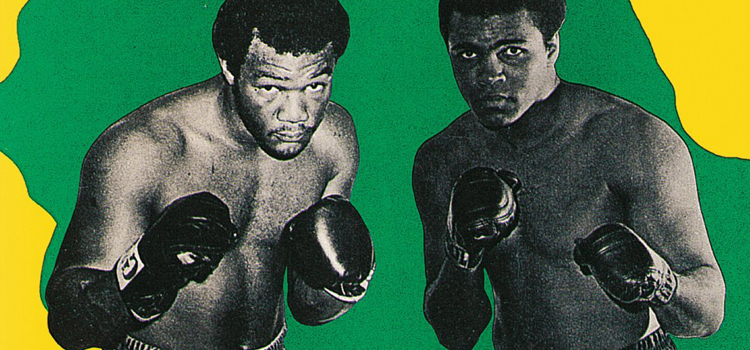

E’ il racconto dell’aggancio fra due momenti e due spazi troppo distanti fra loro, eppure infinitamente vicini, vissuto attraverso la notte più importante del pugilato contemporaneo: il Rumble in the Jungle di Kinshasa, Zaire.

La scena è quella di una stanza sobria, di campagna. Un angolo cottura dietro il divano, un tavolo da quattro in formica striata. Le uniche due luci che illuminano la protagonista, ancora da svelare, sono il giallo fioco della lampadina ad incandescenza che insiste dentro il lampadario fuori moda e i lampi senza colore provenienti dalla televisione, marca Mivar. La poltrona che si impone di fronte alo schermo è modesta, senza fronzoli: appare molto comoda come in effetti è. Sul tavolino di appoggio insiste una brocca da mezzo litro colma di vino rosso sfuso affiancata da un bicchiere pulito.

Sono le ore 3.50 della notte compresa fra il 29 e il 30 Ottobre del 1974 e la trasmissione che sta scorrendo sullo schermo è la diretta dell’incontro fra George Foreman e Mohammad Alì, valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi. In quel preciso momento stanno andando in onda gli ultimi preparativi prima che la campana dia inizio alla battaglia. Il canale su cui è sintonizzato lo schermo si chiama Telecapodistria e la telecronaca è affidata a Sandro Damiani: arriva sino a quella contea brianzola grazie al capriccio del miliardario di zona il quale, in anticipo sui tempi, vuole avere più frequenze per annoiarsi che dita nelle mani.

Palmira, la donna che vive in quella casa e che è la nostra protagonista, ha puntato la sveglia alle 3.30: non vuole perdersi quel match epocale perché lo ha idealizzato oltre il significato primo dello sport, quello che nella competizione assegna una vittoria o una sconfitta. Palmira sa che quello scontro esistente in un mondo così distante da lei, immerso nel caldo torrido africano e nella povertà di un paese alieno, rappresenta meglio di qualsiasi altra metafora la lotta che da sempre ha ingaggiato con la sua vita.

D’altra parte Mohammad Alì, il suo “bel negro”, è uno che ha sempre affrontato l’esistenza con la guardia bassa ed il mento servito su di un piatto d’argento: sbruffone di rara impertinenza, pronto a regolarizzare i torti di chiunque fosse dalla parte giusta grazie alle sue api e alle sue farfalle erette come un muro di forza invalicabile utile a confinare altrove le ingiustizie e i dolori del passato e del presente.

Quel pugile afro americano, bello e musulmano, arrogante e ciarliero, si è lentamente trasformato lungo i mesi trascorsi ad attendere l’incontro nell’eroe di cui Palmira ha bisogno. Un monumento alla riscossa: il mezzo per portare alla bocca del mondo quel pugno spacca-denti che lei non potrà mai sferrare. Alì ha colpito nel segno gli Stati Uniti, Alì ha saputo cancellare le differenze espresse dal colore della sua pelle ergendosi a simbolo: ha aggirato il suo stato sociale per diventare imbattibile e per parlare a Palmira di “come rialzarsi sempre dopo un colpo basso”.

Palmira non è un pugile, ovviamente. Non esiste un concetto umano più distante dalla forma ideale di Boxeur. Palmira è una donna piccolina e non violenta. Palmira è una combattente, non meno di Alì, di Foreman o di Tyson.

Il ring di Palmira è stata prima la sua fanciullezza, poi l’adolescenza e infine tutto il resto che è accaduto prima di quella notte. Lei non ha mai incassato un gancio proveniente dalla zona d’ombra ma ha affrontato gli sguardi degli altri bambini perché nata con i capelli rossi, il simbolo del demonio. Non ha mai ritardato una finta di quei pochi millesimi di secondo fatali, ma ha affrontato una guerra come suora infermiera, suturando ferite d’arma da fuoco e assistendo la morte nel suo percorso ingordo. Di certo Palmira non ha mai subito la rottura della mandibola da parte di Smokin’ Joe Frazier, non ha subito questo smacco. Però ha partorito una bimba essendo sposa di Cristo, è diventata madre per via delle troppe attenzioni di un militare di passaggio. E’ stata portata con la forza a tradire la sua comunità, il suo destino. Il cosiddetto colpo del cavallo a dondolo non è arrivato da un granitico negro della Carolina del Sud ma dal suo parroco di campagna che l’additò come “il più bel fiore ormai appassito”.

No, Palmira non aveva mai combattuto circondata da corde e sguardi assassini, ma aveva lottato tenacemente contro un mondo aggressivo e senza pietà, ingiusto e cannibale. Aveva risposto colpo su colpo alle tremende sberle che la storia le aveva assestato, lasciando all’oblio il nome che le era stato assegnato dai Voti e abbracciando un’esistenza nuova, solitaria e senza neppure un Bundini dietro di lei ad incitarla nei momenti di sconforto. Quasi come Alì, che aveva smesso i panni di Cassius Clay per poter ridere in faccia a tutti quelli che lo avrebbero voluto vedere calpestato, sconfitto: DIMENTICATO. Nessuno, però, è in grado di schiacciare gente come il labbro di Lousiville o la ex suor Paola. Da terra, si rialzano sempre e sempre e di nuovo ritornano in piedi, pronti ad incrociare ancora una volta i guantoni con il prossimo avversario.

Così, quella notte, Palmira si sintonizza con quello che rappresenta il suo orizzonte agonistico. Ama la boxe perché è così tanto sconveniente: una donna col suo passato, in un paese conservatore, che passa il suo tempo libero guardando uomini mezzi nudi, quasi sempre negri, che si avvinghiano per soldi. Guardare il pugilato appartiene a quella lunga e appuntita lama fatta di dispetti con la quale colpisce i trogloditi che la circondano. Come quando stende le mutande in bella vista la domenica, montante perfetto ad abbattere le ipocrisie di chi va a messa e dietro quelle stoffe vuote non può far altro che scorgere del sesso.

Alle 4.00 ore italiane, puntuali, inizia su quello schermo non proprio di lusso tutto il balletto che precede l’incontro. Foreman e Alì, con i loro seguiti principeschi, si sistemano coreograficamente ai loro angoli dopo l’entrata trionfale. Palmira non può fare a meno di pensare a quante vite simili alla sua si nascondano dietro quella selva di occhi bianchi che si intravvedono alle spalle dei due campioni che ora si stanno guardando ad un palmo dai rispettivi nasi. Dove sarà, esattamente, lo Zaire? E’ li, in quella platea trasmessa dall’altra parte del mondo, che Palmira si siede in procinto di gustarsi lo spettacolo. E’ vestita come una regina e anche se i riflettori non la illuminano direttamente è lei la protagonista di quella serata. Si prende la libertà di gustarsi un abbondante sorso di vino e poi si sistema, comoda sulla scricchiolante poltrona del salotto. Guiderà con assoluta precisione i pugni del suo eroe, grazie a vigorosi cenni del capo e intensi sguardi di approvazione. Sarà il suo tifo ad essere determinante e grazie a lei, alla fine, arriverà il trionfo e la gloria. Lei lo sa.

Alì è in quel momento impegnato nel trash talking con il suo avversario. Ovviamente non può vedere Palmira, ma la sente. Come Joe Luis, che accompagnava i morenti nei loro deliri verso il patibolo, così il “Più Grande” si porta dietro con se, ogni volta, sia nei pugni che sopra le gambe veloci, tutte le speranze di vittoria personale appartenenti a milioni di persone le quali a lui hanno consegnato questo fardello. Negri del ghetto, bambini dello zaire o ex suore brianzole: uniti per spingere con ancor più forza i colpi del loro campione, per trionfare idealmente abbracciati a lui. Per essere prima vendicati, poi portati in trionfo e infine sciogliersi nell’aura magica di chi riesce ad assurgere al ruolo di Immortale.

Alla fine di questo prodromo fatto di fiati sospesi e particolari importanti, di gesti inconsci e di luci ossessive, l’incontro inizia per tutto il mondo, per tutti gli spettatori e per i due contendenti. L’arbitro dà il via alla contesa e la storia si ferma a soppesare uno di quei momenti che la sanno rendere famosa. Gli occhi della platea, quelli che scrutano e per i quali l’attesa sembra infinita, smettono di essere interrotti dalle palpebre: si spalancano nell’attesa dell’epilogo ed iniziano a nutrirsi esclusivamente di attenzione.

Palmira, ferma nel suo trono casalingo, sa già che sarà vittoria, la sente come ineluttabile perché ne fa interamente parte. E’ lei la vittoria, è sua quella vittoria. Domani non cambierà nulla, ma lei avrà vinto e sarà oggi in questo racconto e poi per sempre.

E’ per questo, probabilmente, che quella sera Kinshasa si ritrova ad esistere anche nella provincia brianzola, dove una donna sola nella sua stanza aveva alla fine di tutto alzato le braccia al cielo con gli occhi vivi ed il sorriso acceso.

di PierPaolo Cozzolino

Ultimi post di pagina2cento.it (vedi tutti)

- Gigi e Cassius Clay - 14 maggio 2018

- All’angolo - 14 maggio 2018

- Ordine 227 - 9 maggio 2018

- Lo specchio - 8 maggio 2018

- Palmira, bumaye - 7 maggio 2018