Edward H. Simpson è un apprezzato ricercatore 94enne, ex funzionario britannico in pensione, non ha mai preso una racchetta in mano in vita sua, né saprebbe distinguere un approccio in chop da un diritto in top-spin, ma ha all’attivo un bilancio di 24 vittorie e 4 sconfitte con Roger Federer. Più di Rafa Nadal, meglio di Djokovic e Murray. Il suo segreto ha la forma di un goffo aquilone e l’eleganza di una formula aritmetica che, nel mondo accademico, chiamano anche Paradosso di Simpson, in onore del giovane statistico di Cambridge che lo teorizzò. Era l’estate del 1951 e, 70 miglia circa più a sud, l’americano Dick Savitt vinceva il suo primo e unico Wimbledon.

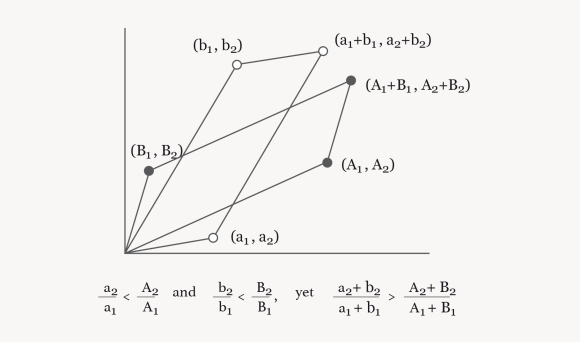

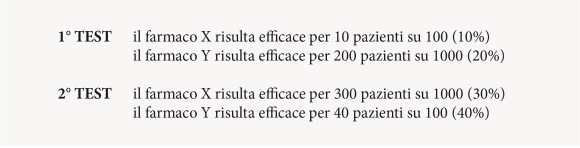

Per i matematici, il Simpson’s Paradox è un frangente in cui due dati, presi separatamente, indicano un certo risultato, ma, se considerati insieme, possono portare a conclusioni diverse o addirittura opposte. Il seguente esperimento è piuttosto illuminante sulla faccenda:

In entrambe le prove il farmaco Y ha percentuali di successo più elevate. Eppure, aggregando i risultati, si scopre che il farmaco X ha curato 310 pazienti sui 1100 complessivi (il 28%), contro i 240 del competitor (22%). Ciò che cercava di dimostrare Simpson è che un test, per essere “onesto”, deve basarsi su un identico campione di riferimento e, in definitiva, quanto sia facile ingannare la gente con le statistiche.

In entrambe le prove il farmaco Y ha percentuali di successo più elevate. Eppure, aggregando i risultati, si scopre che il farmaco X ha curato 310 pazienti sui 1100 complessivi (il 28%), contro i 240 del competitor (22%). Ciò che cercava di dimostrare Simpson è che un test, per essere “onesto”, deve basarsi su un identico campione di riferimento e, in definitiva, quanto sia facile ingannare la gente con le statistiche.

Cosa c’entra Federer con le sperimentazioni farmaceutiche? Nulla. Se non fosse che nel 2012 un dottorando dell’Università della Florida, Benjamin Wright, si è messo in testa di trasferire le teorie di Simpson sui campi da tennis. Come in tutti gli sport dal punteggio “Best of N” [1], non sempre chi realizza più punti è il giocatore che vince l’incontro. Wright ha preso in esame 61.789 match del circuito Atp disputati tra il 1990 e il 2011. E ha scoperto che circa il 4,5% presentava quest’anomalia, più alcune altre cose interessanti che sono diventate poi una tesi di dottorato [2] e, infine, un articolo pubblicato a più mani l’anno successivo sull’International Journal of Performance Analysis in Sport [3].

Ben Wright si sarebbe probabilmente dedicato ad altro, non fosse stato per due particolari non trascurabili. Il primo: era un grande appassionato di tennis; il secondo: nel giugno di due anni prima, sui prati dell’All England Club, un ragazzone di 208 centimetri della Carolina del Nord aveva impiegato 11 ore e 5 minuti per sbarazzarsi del francese Nicolas Mahut e vincere la partita più lunga della storia di questo sport. Troppo concentrati sulle lancette dell’orologio, quasi nessuno tra gli addetti ai lavori si era preso la briga di dare un occhio ai numeri: alla fine della maratona, il gigante di Greensboro aveva messo per terra 478 punti totali. Una cifra mostruosa ma comunque inferiore ai 502 che erano serviti al suo avversario per perdere. 24 punti in meno: l’equivalente di un intero set. Poteva essere solo una curiosità per i feticisti delle statistiche. Ma Wright era un cultore del tennis, prima ancora che un matematico, e decise di andare a fondo della questione. Sfruttando l’enorme mole di dati forniti dal sistema IBM PointStream, scoprì che Isner deteneva un altro record: con un bilancio di 19 a 5 incontri vinti con meno punti (circa il 79%), era il giocatore più vincente degli ultimi vent’anni in quelli che, da allora, sarebbero stati ribattezzati Quasi Simpson’s paradox match [4].

Ma c’è chi è riuscito a far meglio (o peggio) di Isner, come l’ex numero uno del mondo Jim Courier, che nel 1993 sul “duro” di Memphis riuscì portare a casa per 7-6⁶ al terzo un match rapsodico con Brett Stevens. Alla fine saranno 184 i punti totali, di cui appena 85 conquistati da Courier. Che curiosamente, però, con 11 successi e 15 ko, è anche uno dei due pluri-vincitori Slam ad essere sceso sotto il 50% tra i 72 tennisti che hanno disputato almeno 20 Quasi Simpson’s Paradox match. L’altro si chiama Roger Federer.

L’uomo ritenuto da molti il più grande tennista all time è anche l’ultimo per distacco in questa paradossale classifica, con un imbarazzante 14,29 per cento. C’è chi ha provato ad abbozzare qualche spiegazione, e tutte concordano su un punto. Federer non si concede quasi mai il cosiddetto tanking strategico (di cui è, invece, maestro Isner): ovvero la deliberata scelta di risparmiarsi sui game di risposta per concentrare energie fisiche e mentali sui turni di servizio. Per Ryan M. Rodenberg (uno dei co-autori dell’articolo di Wright) questo sarebbe “un altro dato a conferma della conclusione empirica che il tennista elvetico è il più grande di sempre.” Più cauto il giornalista di settore Riccardo Bisti, secondo cui “ciò darebbe supporto scientifico a una sensazione già viva negli anni d’oro dello svizzero. Quando la partita diventa battaglia, sono più le volte che Federer è uscito sconfitto. E non è una caratteristica propria del migliore di sempre.”

E se invece la supremazia di Federer non fosse l’effetto del paradosso, ma la causa? Se, in qualche modo, l’egemonia tecnica ed estetica che ha incarnato King Roger negli ultimi 15 anni fosse la ragione stessa di quel disastroso record? Ne è convinto Brian Skinner, che già nel 2011 (quando le tesi di Simpson non erano esattamente l’argomento più gettonato negli spogliatoi del Roland Garros) aveva avanzato una sua personale teoria sullo scarso cinismo del campione di Basilea. “Quando di fronte ha un avversario sulla carta favorito – scrisse l’allora giovane post-doc del MIT sul “Journal of Quantitative Analysis in Sports” – l’underdog deve essere disposto ad assumersi rischi superiori al solito e ad adottare una strategia il cui esito, statisticamente, porterebbe ad avere una varianza superiore alla media.” Se ciò fosse vero, dovremmo riconsiderare buona parte delle nostre convinzioni, nell’eterna diatriba tra federeriani ortodossi e apostati, e concludere che non è Federer (o, comunque, non direttamente) la variabile impazzita dell’algoritmo, bensì i suoi avversari.

Un paradosso che forse nemmeno il vecchio Simpson avrebbe mai saputo teorizzare.

NOTE

[1] Utilizzato negli sport “di rete” (volley e tennis, in tutte le sue varianti e dimensioni), segue una gerarchia basata su punto-gioco-set e assegna la vittoria generalmente al meglio di 3 o 5 set

[2] Best of N Contests: Implications of Simpson’s Paradox in tennis (Electronic Theses, Treaties and Dissertations The Graduate School, University of Florida, 2012)

[3] Incentives in Best of N contests: Quasi-Simpson’s Paradox in tennis di Benjamin Wright, Ryan M. Rodenberg, Jeff Sackmann, “International Journal of Performance Analysis in Sport” (Vol. 13, num. 3, dicembre 2013, pp. 790-802)

[4] Il titolo originale della tesi era Best of N Contests: Implications of Simpson’s Paradox in tennis. Ma quando, l’anno successivo, dal lavoro di Wright fu tratto un articolo sulla rivista “International Journal of Performance Analysis in Sport”, il titolo era diventato Incentives in Best of N contests: Quasi-Simpson’s Paradox in tennis”. Il motivo di quel “quasi” (termine dall’eco familiare ma a tutti gli effetti inglese, traducibile con “pseudo” o “semi”) lo aveva anticipato lo stesso Wright a pagina 31 della propria tesi: “I casi citati in questo lavoro possono essere considerati come semi-paradossi di Simpson, poiché manca un terzo componente necessario per l’applicazione diretta dell’anomalia statistica”

Credit Image: RochVanh