Sabato 19 Aprile sono iniziati i Playoff NBA 2014, un evento planetario seguito in tutto il mondo da milioni di appassionati. Centinaia di tiri a canestro, di errori, di rimbalzi e di assist. I playoff del 2013 finirono a gara-7, in una lotta al cardiopalma tra i Miami Heat e i San Antonio Spurs. E in gara-6 brillò uno Swarovski a 5 secondi dalla fine; tanto per dirla alla Federico Buffa.

18 giugno 2013, Las Vegas, Nevada, Stati Uniti.

Il volo da San Francisco a Las Vegas è piuttosto tranquillo, un’ottima acqua tonica “Canada Dry” (introvabile in Italia) servita da una hostess gentile e fintamente sexy, una rivista poco impegnata e il monitor collocato sul sedile che trasmette, ininterrottamente, notizie circa quello che sarà, da lì a poche ore, l’evento di giornata: gara 6 della finale NBA tra San Antonio e Miami. L’aereo sorvola il nulla, poi si avvicina a Las Vegas, le prime villette, i campi da tennis, quelli da golf. Il velivolo scende sempre più lentamente e vedo oramai vicina la famosissima Strip con i suoi hotel e i suoi casinò: è tutto finto, gli americani sono così. Vanno matti per le regole, ma devono creare dei luoghi o delle situazioni dove poter infrangere le stesse. Gli opposti. I paradossi. Scendo dall’aereo ed entro al McCarran Airport per recuperarare il bagaglio: un freddo pungente, tipico da aria condizionata sparata a temperature polari, aeroporto immenso, troppo grande per le reali esigenze di Las Vegas, slot machine sparse ovunque: opposti, contraddizioni, paradossi. Esco, finalmente all’aperto, mi sento libero, e ho voglia di fumare una sigaretta. Si aprono le porte automatiche dell’uscita e vengo invaso da un’aria bollente, desertica, da un caldo secco che non ti lascia scampo. Le contraddizioni degli opposti si capiscono solo se si vivono: all’aria aperta non si può stare, fa veramente troppo caldo e passeggiare sulla Strip è come passeggiare in un circo di umanità variegata con un phon in faccia. Se si entra in uno degli innumerevoli hotel, l’aria condizionata ti gela il sangue e la pelle d’oca è inevitabile. Gli opposti, i paradossi. Americani.

Questi signori, gli Americani, per la pallacanestro, ops, per il Basket vanno matti, seguono tutte le partite, riempiono le arene. Ma non sono tifosi reali, o meglio i tifosi veri ci sono, ma i più sono supporters, appassionati o semplici scommettitori. Il tifo vero, all’europea, lo si vede maggiormente nel campionato universitario, soprattutto durante la March Madness NCAA, (da infarto la finale 2014 tra UConn e Kentucky) dove, chi ha frequentato una determinata università, tifa per quell’università per sempre e il legame con essa rimane per tutta la vita, come rimangono nell’armadio il giubbotto e la felpa universitaria: sembra un film, no sono americani. Il campionato NBA è un ottimo prodotto, maggiormente fruibile e vendibile, è uno spettacolo sportivo ad ampio raggio. Per tutti. La NCAA è meno conosciuta fuori dagli States ma il tifo è più vero e autentico. Contraddizioni a stelle e strisce: un campionato d’elite, un prodotto planetario; ed uno più intimo, universitario e dedicato ai veri tifosi. That’s USA, baby.

Nella hall del Caesars Palace, e un po’ sparsi ovunque, ci sono televisori e maxischermi. L’ evento è talmente imperdibile che anche nei bagni delle camere ci sono le tv, oltre che un’insopportabile puzza di fumo stantio. La partita sta per iniziare. Tanti turisti in canotta Spurs, meno in canottiera Miami. Se i San Antonio Spurs vincono gara 6 il titolo NBA sarà loro. In caso contrario si va a gara 7. Miami e San Antonio: Popovich contro Spoelstra, le spaziature talvolta perfette e celestiali di San Antonio contro i big-three Wade, Bosh e “the chosen one” Lebron James. Molti guardano la partita, molti giocano agli innumerevoli giochi d’azzardo che Sin City offre. Sicuramente tutti fumano nervosamente. Ora, nel basket, come in molti altri sport, bisogna essere una contraddizione in sé stessi, e agli americani viene tendenzialmente facile: caldi nelle mani per mettere punti a canestro e freddi nell’anima per fare la cosa giusta. Un pò come Las Vegas: calda se stai fuori, fredda se stai dentro. Se sei un grande campione come Lebron o Parker queste cose ti vengono naturali. Gli altri giocatori vanno di alti e bassi. Altri giocano solo nel garbage time, ma non è il caso delle finals.

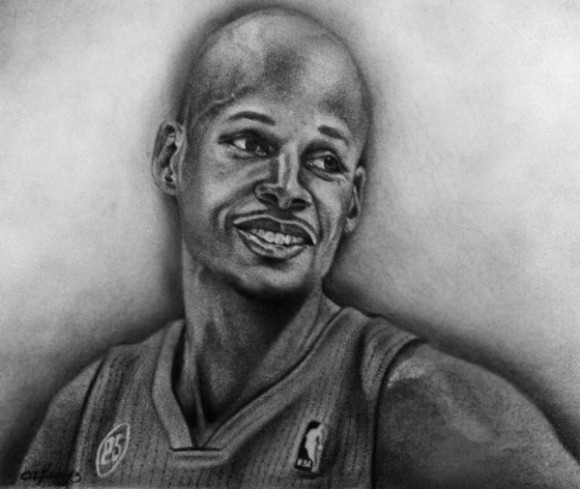

La partita procede in sostanziale equilibrio: 95-92 per San Antonio a 19.4 secondi dalla fine. Diciannove secondi sono un’eternità ma a Miami servirebbe una tripla, un tiro da tre almeno per pareggiare e andare all’overtime. In campo c’è un signore che si chiama Lebron James, per Miami non ci dovrebbero essere problemi. C’è anche un signore con la canotta numero 34, nato nel 1975: 38 primavere. Si chiama Jesus. Gioca anche lui con Miami. E se Gesù sta con Miami, per San Antonio sarà dura: ok, è un santo ma contro il figlio di Dio che ci si può fare? Jesus Shuttlesworth è il nome completo. La partita volge al termine e servirebbe un miracolo evangelico. Mario Chalmers palleggia, la gente fuma nervosamente. I supporters dei San Antonio Spurs sanno che tirerà Lebron. Chalmers va infatti da Lebron dopo una difesa non impeccabile di Parker (grazie alle lavagne di Flavio Tranquillo), James tira da 3 e prende un ferro clamoroso. A San Antonio basterebbe prendere il rimbalzo. La palla si impenna e poi scende. Las Vegas intera trattiene il fiato. Non si sente più il tintinnio delle slot machine e delle roulette. Silenzio surreale, opposto e contradditorio. Il rimbalzo lo prende Miami con Bosh (mancano 8 secondi alla fine) che passa subito la palla al numero 34, a Jesus, che è però nell’angolo, marcato. Non c’è problema: la mano è rovente, la mente di ghiaccio. Step back dietro la linea da 3 punti e il resto è un miracolo o, se preferite, solo rumore del cotone della retina, una cosa facile facile per Jesus. 95-95 overtime.

Jesus Shuttlesworth è nella realtà, Walter Ray Allen. Spike Lee nel suo film “He Got Game” (caldamente consigliato) lo volle per interpretare il ruolo di Jesus e scelse quel nome in onore di Earl Monroe, soprannominato proprio The Black Jesus, campione NBA con i New York Knicks nel 1973. Ancora oggi Ray Allen viene soprannominato Candyman “l’uomo dei dolci” per il suo stile di tiro efficace, rapido ed esteticamente eccelso e “He got game” essendo stato uno dei protagonisti del film, come detto in precedenza. Ray Allen detiene numerosi record: 20000 punti segnati in carriera nel 2009, record di triple in una singola partita di finale (8/11), è il miglior realizzatore di tiri da 3 punti di sempre con 2561 canestri (10-2-2011) e nelle gare dei playoff. Durante la finale 2014 del campionato NCAA tra UConn e Kentucky, citata in precedenza, Ray era in polo UConn a bordocampo, a tifare per quella che è stata la sua università.

Per la cronaca, la finale NBA 2013 venne profondamente segnata da quel tiro di Ray “Jesus” Allen: Miami conquistò gara-6 all’overtime e, in gara-7, Miami vinse per 95 a 88 conquistando il suo terzo titolo NBA, il secondo consecutivo. Pensare che a 5 secondi dalla fine di tutto erano sotto di tre punti: ma se in squadra hai Jesus, tutto è possibile, basta crederci, ed anche gli opposti si ricongiungono.

Nella stagione 2014, venerdì 10 gennaio, la NBA, per ragioni di merchandising, fa giocare una partita della regular season tra Miami e Boston con i soprannomi scritti sulle canotte al posto dei cognomi. Il risultato: eccolo ed è da collezionisti.

Ultimi post di Francesco Salvi (vedi tutti)

- L’Uragano Nero – Jonah Lomu, vita morte e mete di un All Black - 5 maggio 2017

- I risvegli di Daniel Prenn - 15 dicembre 2016

- Realtà in Valpolcevera - 2 dicembre 2016

- Eurottantotto - 10 giugno 2016

- Papelitos: birra, fùtbol e libertà - 19 aprile 2016

LeBron James

This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.

Thanks a lot!